"Arus" beralih ke halaman ini. Untuk kegunaan lain dari Arus, lihat Arus (disambiguasi).

Arus air laut adalah pergerakan massa air secara vertikal dan horisontal sehingga menuju keseimbangannya, atau gerakan air yang sangat luas yang terjadi di seluruh lautan dunia. Arus juga merupakan gerakan mengalir suatu massa air yang dikarenakan tiupan angin atau perbedaan densitas atau pergerakan gelombang panjang. Pergerakan arus dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain arah angin, perbedaan tekanan air, perbedaan densitas air, gaya Coriolis dan arus ekman, topografi dasar laut, arus permukaan, upwellng , downwelling.

Selain angin, arus dipengaruhi oleh paling tidak tiga faktor, yaitu :

- Bentuk Topografi

dasar lautan dan pulau – pulau yang ada di sekitarnya : Beberapa sistem

lautan utama di dunia dibatasi oleh massa daratan dari tiga sisi dan

pula oleh arus equatorial counter di sisi yang keempat. Batas – batas

ini menghasilkan sistem aliran yang hampir tertutup dan cenderung

membuat aliran mengarah dalam suatu bentuk bulatan.

- Gaya Coriollis

dan arus ekman : Gaya Corriolis memengaruhi aliran massa air, di mana

gaya ini akan membelokkan arah mereka dari arah yang lurus. Gaya

corriolis juga yangmenyebabkan timbulnya perubahan – perubahan arah arus

yang kompleks susunannya yang terjadi sesuai dengan semakin dalamnya

kedalaman suatu perairan.

- Perbedaan Densitas serta upwelling dan sinking : Perbedaan densitas

menyebabkan timbulnya aliran massa air dari laut yang dalam di daerah

kutub selatan dan kutub utara ke arah daerah tropik.

Adapun jenis – jenis arus dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu :

- Berdasarkan penyebab terjadinya

Arus ekman : Arus yang dipengaruhi oleh angin.

Arus termohaline : Arus yang dipengaruhi oleh densitas dan gravitasi.

Arus pasut : Arus yang dipengaruhi oleh pasut.

Arus geostropik : Arus yang dipengaruhi oleh gradien tekanan mendatar dan gaya coriolis.

Wind driven current : Arus yang dipengaruhi oleh pola pergerakan angin dan terjadi pada lapisan permukaan.

- Berdasarkan Kedalaman

Arus permukaan : Terjadi pada beberapa ratus meter dari permukaan,

bergerak dengan arah horizontal dan dipengaruhi oleh pola sebaran angin.

Arus dalam : Terjadi jauh di dasar kolom perairan, arah pergerakannya

tidak dipengaruhi oleh pola sebaran angin dan mambawa massa air dari

daerah kutub ke daerah ekuator.

3. Menurut letaknya arus dibedakan menjadi dua yaitu arus atas dan arus bawah. Arus atas adalah arus yang bergerak di permukaan laut. Sedangkan arus bawah adalah arus yang bergerak di bawah permukaan laut.

4. Menurut suhunya

kita mengenal adanya arus panas dan arus dingin. Arus panas adalah arus

yang bila suhunya lebih panas dari daerah yang dilalui. Sedang kan arus

dingin adalah arus yang suhunya lebih dingin dari daerah yang

dilaluinya.

Pond dan Pickard 1983 mengklasifikasikan gerakan massa air berdasarkan penyebabnya, terbagi atas :

a. Gerakan dorongan angin

Angin

adalah factor yang membangkitkan arus, arus yang ditimbulkan oleh angin

mempunyai kecepatan yang berbeda menurut kedalaman. Kecepatan arus yang

dibangkitkan oleh angin memiliki perubahan yang kecil seiring

pertambahan kedalaman hingga tidak berpengaruh sama sekali.

b. Gerakan termohalin

Perubahan densitas timbul karena adanya perubahan suhu dan salinitas

antara 2 massa air yang densitasnya tinggi akan tenggelam dan menyebar

di bawah permukaan air sebagai arus dalam dan sirkulasinya disebut arus

termohalin.

c.Arus Pasang Surut

Arus

yang disebabkan oleh gaya tarik menarik antara bumi dan benda benda

angkasa. Arus pasut ini merupakan arus yang gerakannya horizontal.

d. Turbulensi

Suatu gerakan yang terjadi pada lapisan batas air dan terjadi karena adanya gaya gesekan antar lapisan.

e. Tsunami

Sering disebut sebagai gelombang seismic yang dihasilkan dari pergeseran dasar laut saat terjadi gempa.

f. Gelombang lain :

Selain pergerakan arah arus mendatar, angin dapat menimbulkan arus air vertikal yang dikenal dengan upwelling dan downwelling di daerah-daerah tertentu. Proses upwelling

adalah suatu proses massa air yang didorong ke atas dari kedalaman

sekitar 100 sampai 200 meter. Angin yang mendorong lapisan air permukaan

mengakibatkan kekosongan di bagian atas, akibatnya air yang berasal

dari bawah menggantikan kekosongan yang berada di atas. Oleh karena air

yang dari kedalaman lapisan belum berhubungan dengan atmosfer, maka

kandugan oksigennya rendah dan suhunya lebih dingin dibandingkan dengan

suhu air permukaan lainnya. Walaupun sedikit oksigen, arus ini

mengandung larutan nutrien seperti nitrat dan fosfat sehingga cederung

mengandung banyak fitoplankton. Fitoplankton merupakan bahan dasar rantai makanan di lautan, dengan demikian di daerah upwelling umumnya kaya ikan.

Faktor Penyebab Terjadinya Arus

Terjadinya arus

di lautan disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan

faktor eksternal. Faktor internal seperti perbedaan densitas air laut,

gradien tekanan mendatar dan gesekan lapisan air. Sedangkan faktor

eksternal seperti gaya tarik matahari dan bulan yang dipengaruhi oleh

tahanan dasar laut dan gaya coriolis, perbedaan tekanan udara, gaya gravitasi, gaya tektonik dan angin ( Gross, 1990).

Menurut Bishop (1984), gaya-gaya

utama yang berperan dalam sirkulasi massa air adalah gaya gradien

tekanan, gaya coriolis, gaya gravitasi, gaya gesekan, dan gaya

sentrifugal.

Ketika angin berhembus di laut,

energi yang ditransfer dari angin ke batas permukaan, sebagian energi

ini digunakan dalam pembentukan gelombang gravitasi permukaan, yang

memberikan pergerakan air dari yang kecil ke arah perambatan gelombang

sehingga terbentuklah arus di laut. Semakin cepat kecepatan angin, semakin besar gaya gesekan yang bekerja pada permukaan laut, dan semakin besar arus permukaan. Dalam proses gesekan antara angin dengan permukaan laut dapat menghasilkan gerakan air yaitu pergerakan air laminar dan pergerakan air turbulen (Supangat,2003).

Gaya Viskositas pada permukaan laut ditimbulkan karena adanya pergerakan angin pada permukaan laut

sehingga menyebabkan pertukaran massa air yang berdekatan secara

periodik, hal ini disebabkan karena perbedaan tekanan pada fluida. Gaya

viskositas dapat dibedakan menjadi dua gaya yaitu viskositas molecular

dan viskositas eddy. Gesekan dalam pergerakan fluida hasil dari transfer

momentum diantara bagian-bagian yang berbeda dari fluida. Dalam

pergerakan fluida dalam aliran laminer, transfer momentum terjadi hasil

transfer antara batas yang berdekatan yang disebut viskositas molekular.

Di permukaan laut,

gerakan air tidak pernah laminer, tetapi turbulen sehingga

kelompok-kelompok air, bukan molekul individu, ditukar antara satu

bagian fluida ke yang lain. Gesekan internal yang dihasilkan lebih besar

dari pada yang disebabkan oleh pertukaran molekul individu dan disebut

viskositas eddy.

Gaya

Coriolis mempengaruhi aliran massa air, dimana gaya ini akan membelokan

arah angin dari arah yang lurus. Gaya ini timbul sebagai akibat dari

perputaran bumi pada porosnya. Gaya Coriolis ini yang membelokan arus dibagian bumi utara kekanan dan dibagian bumi selatan kearah kiri. Pada saat kecepatan arus berkurang, maka tingkat perubahan arus yang disebabkan gaya Coriolis akan meningkat. Hasilnya akan dihasilkan sedikit pembelokan dari arah arus yang relaif cepat di lapisan permukaan dan arah pembelokanya menjadi lebih besar pada aliran arus yang kecepatanya makin lambat dan mempunyai kedalaman makin bertambah besar. Akibatnya akan timbul suatu aliran arus dimana makin dalam suatu perairan maka arus yang terjadi pada lapisan-lapisan perairan akan dibelokkan arahnya. Hubungan ini dikenal sebagai Spiral Ekman, Arah arus menyimpang 450 dari arah angin dan sudut penyimpangan. bertambah dengan bertambahnya kedalaman (Supangat, 2003).

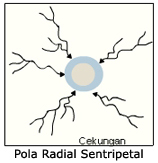

| Gambar 1.Pola arus spiral Ekman |

Gaya

gradien tekanan horizontal sangat dipengaruhi oleh tekanan, massa air,

kedalaman dan juga densitas dari massa air tersebut, yang mana jika

densitas laut

homogen, maka gaya gradien tekanan horizontal adalah sama untuk

kedalaman berapapun. Jika tidak ada gaya horizontal yang bekerja, maka

akan terjadi percepatan yang seragam dari tekanan tinggi ke tekanan yang

lebih rendah.

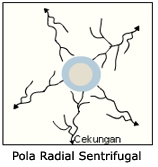

| Gambar 2. Gaya Gradien Tekanan Horizontal |

Gelombang-gelombang yang panjang pada lautan menghasilkan peristiwa pasang surut air laut. Pasang surut

ini menimbulkan pergerakan massa air yang mana prosesnya dipengaruhi

oleh gaya tarik bulan, matahari dan benda angkasa lainya selain itu juga

dipengaruhi oleh gaya sentrifugal dari bumi itu sendiri.

Upwelling

Upwelling merupakan fenomena oseanografi yang melibatkan wind-driven motion yang kuat, dingin dan biasanya membawa massa air yang kaya akan nutrien ke arah permukaan laut. Upwelling adalah fenoma atau kejadian yang berkaitan dengan gerakan naiknya massa air laut. Gerakan vertikal ini adalah bagian integrasi dari sirkulasi laut tetapi ribuan sampai jutaan kali lebih kecil dari arus horizontal. Gerakan vertikal ini terjadi akibat adanya stratifikasi densitas air laut

karena dengan penambahan kedalaman mengakibatkan suhu menurun dan

densitas meningkat yang menimbulkan energi untuk menggerakkan massa air

secara vertikal. Laut

juga terstratifikasi oleh faktor lain, seperti kandungan nutrien yang

semakin meningkat seiring pertambahan kedalaman. Dengan demikian adanya

gerakan massa air vertikal akan menimbulkan efek yang signifikan

terhadap kandungan nutrien pada lapisan kedalaman tertentu.

Setidaknya ada lima tipe upwelling yaitu coastal

upwelling, large-scale wind-driven upwelling in the ocean interior,

upwelling associated with eddies, topographically-associated upwelling,

and broad-diffusive upwelling in the ocean interior.

Coastal Upwelling

Coastal upwelling adalah

tipe yang paling banyak memiliki hubungan dengan aktivitas manusia dan

memberikan banyak pengaruh terhadapa produktivitas perikanan di dunia,

seperti ikan pelagis kecil (sardines, anchovies, dll.). Laut dalam kaya akan nutrien termasuk nitrate and phosphate, yang merupakan hasil dari dekomposisi materi organik (dead/detrital plankton) dari permukaan laut.

Ketika sampai ke permukaan, nutrien tersebut digunakan oleh fitoplankton, beserta CO2 terlarut dan dan energi cahaya matahari untuk menghasilkan bahan organik melalui proses fotosintesis.

Daerah Upwelling memiliki produktivitas yang tinggi dibanding dengan

wilayah lainnya. Hal ini berkaitan dengan rantai makanan, karena fitoplankton berada pada level dasar pada rantai makanan di laut. Daearah dari upwelling antara lain pantai Peru, Chile, Laut arab, western South Africa, eastern New Zealand, southeastern Brazil dan pantai California.

Adapun rantai makanan di laut adalah sebagai berikut :

Phytoplankton -> Zooplankton -> Predatory zooplankton -> Filter feeders -> Predatory fish

Karena

ini menjadi sebuah rantai makanan, ini berarti bahwa setiap spesies

adalah spesies kunci dalam zona upwelling. Bagian kunci dari oseanografi fisika yang menimbulkan coastal upwelling adalah efek Coriolis yang didorong oleh wind-driven yang derung diarahkan ke sebelah kanan di belahan bumi utara dan ke arah kiri di belahan bumi selatan.

Equatorial Upwelling

Fenomena

yang sama terjadi di ekuator. Apapun lokasinya ini merupakan hasil dari

divergensi, massa air yang nutrien terangkat dari lapisan bawah dan

hasilnya ditandai oleh fakta bahwa pada daerah ekuator di pasifik

memiliki konsentrasi fitoplankton yang tinggi.

Southern Ocean Upwelling

Upwelling

dalam skala besar juga terjadi di Southern Ocean. Di sana, dipengaruhi

angin yang kuat dari barat dan timur yang bertiup mengelilingi

Antarctika, yang mengakibatkan perubahan yang signifikan terhadap aliran

massa air yang menuju ke utara. Sebenarnya tipe ini masih termasuk ke

dalam coastal upwelling. Ketika tidak ada daratan antara Amerika Selatan

dengan Semenanjung Antartika, sejummah massa air terangkat dari lapisan

dalam. Dalam banyak pengamatan dan sintesis model numerik, upwelling

samudra bagian Selatan merupakan sarana utama untuk mengaduk material

lapisan dalam ke permukaan.Beberapa model sirkulasi laut

menunjukkan bahwa dalam skala luas upwelling terjadi di daerah tropis,

karena didorong tekanan air mengalir berkumpul ke arah lintang rendah

dimana terdifusi dengan lapisan hangat dari permukaan.

Tropical cyclone upwelling

Upwelling juga bisa disebabkan oleh tropical cyclone yang melanda suatu wilayah laut, biasanya apabila bertiup dengan kecepatannya kurang dari 5 mph (8 km/h).

Artificial Upwelling

Upwelling tipe jenis ini dihasilkan oleh perangkat yang menggunakan energi gelombang laut atau konversi energi panas laut untuk memompa air ke permukaan. Perangkat seperti telah dilakukan untuk memproduksi plankto.

Non-oceanic upwelling

Upwellings juga terjadi di lingkungan lainnya, seperti danau, magma dalam mantel bumi. Biasanya akibat dari konveksi.

Spiral Ekman

Ekman spiral merujuk ke struktur arus

atau angin di dekat garis batas horisontal yang arah alirannya

berputar dan bergerak menjauh. Istilah Ekman Spiral ini berasal dari

seorang ilmuwan kelautan Swedia yang bernama Vagn Walfrid Ekman. Defleksi dari arus permukaan pertama kali ditemukan oleh ilmuwan oseanografi

Norwegia yang bernama Fridtjof Nansen ketika berlangsungnya ekspedisi

Fram (1893-1896).Efek dari Ekman Spiral ini adalah akibat efek Coriolis

yang menyebabkan benda dipaksa bergerak ke kanan pada belahan bumi

utara dan ke arah kiri pada belahan bumi selatan. Dengan demikian ketika

angin berhembus pada permukaan laut di belahan bumi utara, arus permukaan bergerak kearah kanan dari arah angiin.

Diagram

yang di sebelah kanan menunjukkan gaya yang terkait dengan Ekman

spiral. Gaya yang bekerja di atas permukaan yang diberi warna merah

(sebagai akibat adanya hembusan angin di permukaan air), gaya Coriolis

(di sudut kanan dari gaya yang bekerja di atas permukaan air) berwarna

kuning, dan resultan perpindahan (arus)

berwarna merah jambu, yang kemudian menjadi memberikan pengaruh pada

lapisan di bawahnya, dan secara gradual membentuk spiral secara bertahap

searah jarum jam dengan gerakan ke arah bawah.

Manfaat Arus

-Perikanan

Gerakan air laut berpengaruh pada gerakan plankton (fitoplankton). Tempat-tempat yang banyak planktonnya biasanya di situ banyak berkumpul ikan. Oleh karena itu bagi para nelayan, informasi tentang gerakan air laut dapat dimanfaatkan untuk mendetek si tempat-tempat berkumpulnya berbagai jenis ikan.

-Pariwisata

Olahraga selancar, dayung, diving, lomba perahu layar dan lain-lain yang banyak memperhitungkan faktor gerakan air laut sangat diminati oleh para wisatawan. Olahraga selancar angin misal nya, memerlukan tempat yang gelombangnya besar.

-Pertanian Laut

Informasi tentang gerakan air laut sangat diperlukan bagi para petani yang bergerak di bidang pertanian laut. Sebagai contoh para petani yang melakukan usaha di bidang pertanian laut (seperti budidaya rumput laut, budidaya kerang, mutiara dan lainlain), kalau tidak memperhitungkan gerakan air laut, maka hasil pertaniannya akan hanyut terbawa oleh air laut sehingga mengalami gagal panen.

- Pelayaran

Informasi tentang gerakan air laut sangat diperlukan dalam bidang pelayaran terutama kapal/perahu yang menggunakan layar. Kapal besar sekalipun pada prinsipnya dalam perjalanan pelayarannya tidak mau berbenturan dengan ombak maupun arus sehingga informasi tentang gerakan air laut sangat diperlukan.

- Energi (pembangkit tenaga listrik)

Belanda dan Perancis merupakan contoh negara yang telah memanfaatkan gerakan air laut sebagai sumber energi (yaitu sebagai pembangkit tenaga listrik). Sedangkan di Indonesia hal ini masih dalam tahap uji coba. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bekerja sama dengan pemerintah Belanda kini sedang melakukan uji coba membangun proyek pembangkit tenaga listrik dengan memanfaatkan gerakan air laut di selat Bali.

2. Gelombang Laut

Gelombang laut atau ombak merupakan gerakan air laut yang paling umum dan mudah kita amati.

Helmholts menerangkan prinsip dasar terjadinya gelombang laut sebagai berikut: Jika ada dua massa benda yang berbeda kerapatannya (densitasnya) bergesekan satu sama lain, maka pada bidang geraknya akan terbentuk gelombang. Gelombang terjadi karena beberapa sebab, antara lain:

Karena angin. Gelombang terjadi karena adanya gesekan angin di permukaan, oleh karena itu arah gelombang sesuai dengan arah angin.

Karena menabrak pantai.

Gelombang yang sampai ke pantai akan terjadi hempasan dan pecah. Air

yang pecah itu akan terjadi arus balik dan membentuk gelombang, oleh

karena itu arahnya akan berlawanan dengan arah datangnya gelombang.

Karena gempa bumi.

Gelombang laut terjadi karena adanya gempa di dasar laut. Gempa terjadi

karena adanya gunung laut yang meletus atau adanya getaran/ pergeseran

kulit bumi di dasar laut. Gelombang yang ditimbulkan biasanya besar dan

sering disebut dengan gelombang “tsunami”. Contohnya ketika gunung

Krakatau meletus pada tahun 1883, menyebabkan terjadinya gelombang

tsunami yang banyak menimbulkan banyak kerugian.

Dapat

dikatakan arus merupakan derasnya aliran air laut, baik aliran naik

turun (vertikal) maupun aliran mendatar (horizontal). Sedangkan

gelombang merupakan gerakan naik turunnya air laut. Tititk tertinggi

pada gerakan naik disebut puncak gelombang sedangkan titik terrendah

pada gerakan menurun disebut lembah gelombang.

c. Pasang Surut (Ocean Tide)

Pasang

naik dan pasang surut merupakan bentuk gerakan air laut yang terjadi

karena pengaruh gaya tarik bulan dan matahari terhadap bumi. Hal ini

didasarkan pada hukum Newton yang berbunyi: Dua benda akan terjadi

saling tarik menarik dengan kekuatan yang berbanding terbalik dengan

pangkat dua jaraknya. Berdasarkan hukum tersebut berarti makin

besar/jauh jaraknya makin kecil daya tariknya. Karena jarak dari bumi ke

matahari lebih jauh dari pada ke jarak bulan, maka pasang surut

permukaan air laut lebih banyak dipengaruhi oleh bulan.

Ada dua macam pasang surut.

1) Pasang Purnama,

ialah peristiwa terjadinya pasang naik dan pasang surut tertinggi

(besar). Pasang besar terjadi pada tanggal 1 (berdasarkan kalender

bulan) dan pada tanggal 14 (saat bulan purnama). Pada kedua tanggal

tersebut posisi Bumi – Bulan – Matahari berada satu garis (konjungsi)

sehingga kekuatan gaya tarik bulan dan matahari berkumpul menjadi satu

menarik permukaan bumi. Permukaan bumi yang menghadap ke bulan mengalami

pasang naik besar. Sedangkan permukaan bumi yang tidak menghadap ke

bulan mengalami pasang surut besar.

2) Pasang Perbani,

ialah peristiwa terjadinya pasang naik dan psang surut terendah

(kecil). Pasang kecil terjadi pada tanggal 7 dan 21 kalender bulan. Pada

kedua tanggal tersebut posisi M a t a h a r i – B u l a n – B u m i

membentuk sudut 90°. Gaya tarik Bulan dan Matahari terhadap Bumi

berlawanan arah sehingga kekuatannya menjadi berkurang (saling

melemahkan) dan terjadilah pasang terendah (rendah).Terjadinya peristiwa

pasang surut permukaan air laut sangat bermanfaat bagi kehidupan

manusia, antara lain: untuk kepentingan penelitian, usaha pertambakan,

kepentingan militer misalnya untuk mengatur pendaratan pasukan katak,

sumber energi listrik, usaha pertanian lahan pasang surut.

Pasang Surut

1. Definisi Pasang Surut

Menurut Pariwono (1989), fenomena pasang surut diartikan sebagai naik turunnya muka laut

secara berkala akibat adanya gaya tarik benda-benda angkasa terutama

matahari dan bulan terhadap massa air di bumi. Sedangkan menurut

Dronkers (1964) pasang surut laut merupakan suatu fenomena pergerakan naik turunnya permukaan air laut

secara berkala yang diakibatkan oleh kombinasi gaya gravitasi dan gaya

tarik menarik dari benda-benda astronomi terutama oleh matahari, bumi

dan bulan. Pengaruh benda angkasa lainnya dapat diabaikan karena

jaraknya lebih jauh atau ukurannya lebih kecil.

Pasang surut yang terjadi di bumi ada tiga jenis yaitu: pasang surut atmosfer (atmospheric tide), pasang surut laut (oceanic tide) dan pasang surut bumi padat (tide of the solid earth).

Pasang surut laut

merupakan hasil dari gaya tarik gravitasi dan efek sentrifugal. Efek

sentrifugal adalah dorongan ke arah luar pusat rotasi. Gravitasi

bervariasi secara langsung dengan massa tetapi berbanding terbalik

terhadap jarak. Meskipun ukuran bulan lebih kecil dari matahari, gaya

tarik gravitasi bulan dua kali lebih besar daripada gaya tarik matahari

dalam membangkitkan pasang surut laut karena jarak bulan lebih dekat daripada jarak matahari ke bumi. Gaya tarik gravitasi menarik air laut ke arah bulan dan matahari dan menghasilkan dua tonjolan (bulge) pasang surut gravitasional di laut.

Lintang dari tonjolan pasang surut ditentukan oleh deklinasi, sudut

antara sumbu rotasi bumi dan bidang orbital bulan dan matahari.

2. Teori Pasang Surut

2.1 Teori Kesetimbangan (Equilibrium Theory)

Teori kesetimbangan pertama kali diperkenalkan oleh Sir Isaac Newton

(1642-1727). Teori ini menerangkan sifat-sifat pasut secara

kualitatif. Teori terjadi pada bumi ideal yang seluruh permukaannya

ditutupi oleh air dan pengaruh kelembaman (Inertia) diabaikan. Teori ini menyatakan bahwa naik-turunnya permukaan laut

sebanding dengan gaya pembangkit pasang surut (King, 1966). Untuk

memahami gaya pembangkit passng surut dilakukan dengan memisahkan

pergerakan sistem bumi-bulan-matahari menjadi 2 yaitu, sistem bumi-bulan

dan sistem bumi matahari.

Pada teori kesetimbangan bumi diasumsikan tertutup air dengan kedalaman dan densitas yang sama dan naik turun muka laut sebanding dengan gaya pembangkit pasang surut atau GPP (Tide Generating Force) yaitu Resultante gaya tarik bulan dan gaya sentrifugal, teori ini berkaitan dengan hubungan antara laut,

massa air yang naik, bulan, dan matahari. Gaya pembangkit pasut ini

akan menimbulkan air tinggi pada dua lokasi dan air rendah pada dua

lokasi (Gross, 1987).

2.2 Teori Pasut Dinamik (Dynamical Theory)

Pond dan Pickard (1978) menyatakan bahwa dalam teori ini lautan yang

homogen masih diasumsikan menutupi seluruh bumi pada kedalaman yang

konstan, tetapi gaya-gaya tarik periodik dapat membangkitkan gelombang

dengan periode sesuai dengan konstitue-konstituennya. Gelombang pasut

yang terbentuk dipengaruhi oleh GPP, kedalaman dan luas perairan,

pengaruh rotasi bumi, dan pengaruh gesekan dasar. Teori ini pertama kali

dikembangkan oleh Laplace (1796-1825). Teori ini melengkapi teori

kesetimbangan sehingga sifat-sifat pasut dapat diketahui secara

kuantitatif. Menurut teori dinamis, gaya pembangkit pasut menghasilkan

gelombang pasut (tide wive)

yang periodenya sebanding dengan gaya pembangkit pasut. Karena

terbentuknya gelombang, maka terdapat faktor lain yang perlu

diperhitungkan selain GPP. Menurut Defant (1958), faktor-faktor tersebut

adalah :

• Kedalaman perairan dan luas perairan

• Pengaruh rotasi bumi (gaya Coriolis)

• Gesekan dasar

Rotasi bumi menyebabkan semua benda yang bergerak di permukaan bumi akan berubah arah (Coriolis Effect).

Di belahan bumi utara benda membelok ke kanan, sedangkan di belahan

bumi selatan benda membelok ke kiri. Pengaruh ini tidak terjadi di

equator, tetapi semakin meningkat sejalan dengan garis lintang dan

mencapai maksimum pada kedua kutub. Besarnya juga bervariasi tergantung

pada kecepatan pergerakan benda tersebut.

Menurut Mac Millan (1966) berkaitan dengan dengan fenomeana pasut, gaya Coriolis mempengaruhi arus pasut. Faktor gesekan dasar dapat mengurangi tunggang pasut dan menyebabkan keterlambatan fase (Phase lag)

serta mengakibatkan persamaan gelombang pasut menjadi non linier

semakin dangkal perairan maka semaikin besar pengaruh gesekannya.

3. Faktor Penyebab Terjadinya Pasang Surut

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pasang surut berdasarkan

teori kesetimbangan adalah rotasi bumi pada sumbunya, revolusi bulan

terhadap matahari, revolusi bumi terhadap matahari. Sedangkan

berdasarkan teori dinamis adalah kedalaman dan luas perairan, pengaruh

rotasi bumi (gaya coriolis), dan gesekan dasar. Selain itu juga terdapat

beberapa faktor lokal yang dapat mempengaruhi pasut disuatu perairan

seperti, topogafi dasar laut, lebar selat, bentuk teluk, dan sebagainya, sehingga berbagai lokasi memiliki ciri pasang surut yang berlainan (Wyrtki, 1961).

Pasang surut laut

merupakan hasil dari gaya tarik gravitasi dan efek sentrifugal. Efek

sentrifugal adalah dorongan ke arah luar pusat rotasi. Gravitasi

bervariasi secara langsung dengan massa tetapi berbanding terbalik

terhadap jarak. Meskipun ukuran bulan lebih kecil dari matahari, gaya

tarik gravitasi bulan dua kali lebih besar daripada gaya tarik matahari

dalam membangkitkan pasang surut laut karena jarak bulan lebih dekat daripada jarak matahari ke bumi. Gaya tarik gravitasi menarik air laut ke arah bulan dan matahari dan menghasilkan dua tonjolan (bulge) pasang surut gravitasional di laut.

Lintang dari tonjolan pasang surut ditentukan oleh deklinasi, yaitu

sudut antara sumbu rotasi bumi dan bidang orbital bulan dan matahari

(Priyana,1994).

Bulan dan matahari keduanya memberikan gaya gravitasi tarikan terhadap

bumi yang besarnya tergantung kepada besarnya masa benda yang saling

tarik menarik tersebut. Bulan memberikan gaya tarik (gravitasi)

yang lebih besar dibanding matahari. Hal ini disebabkan karena walaupun

masa bulan lebih kecil dari matahari, tetapi posisinya lebih dekat ke

bumi. Gaya-gaya ini mengakibatkan air laut,

yang menyusun 71% permukaan bumi, menggelembung pada sumbu yang

menghadap ke bulan. Pasang surut terbentuk karena rotasi bumi yang

berada di bawah muka air yang menggelembung ini, yang mengakibatkan

kenaikan dan penurunan permukaan laut

di wilayah pesisir secara periodik. Gaya tarik gravitasi matahari juga

memiliki efek yang sama namun dengan derajat yang lebih kecil.

Daerah-daerah pesisir mengalami dua kali pasang dan dua kali surut

selama periode sedikit di atas 24 jam (Priyana,1994)

4. Tipe Pasang Surut

Perairan laut

memberikan respon yang berbeda terhadap gaya pembangkit pasang

surut,sehingga terjadi tipe pasut yang berlainan di sepanjang pesisir.

Menurut Dronkers (1964), ada tiga tipe pasut yang dapat diketahui, yaitu

:

1. Pasang surut diurnal. Yaitu bila dalam sehari terjadi satu satu kali pasang dan satu kali surut. Biasanya terjadi di laut sekitar katulistiwa.

2. pasang surut semi diurnal. Yaitu bila dalam sehari terjadi dua kali pasang dan dua kali surut yang hampir sama tingginya.

3. pasang surut campuran. Yaitu gabungan dari tipe 1 dan tipe 2, bila

bulan melintasi khatulistiwa (deklinasi kecil), pasutnya bertipe semi

diurnal, dan jika deklinasi bulan mendekati maksimum, terbentuk pasut

diurnal.

Menurut Wyrtki (1961), pasang surut di Indonesia dibagi menjadi 4 yaitu :

1.Pasang surut harian tunggal (Diurnal Tide)

Merupakan pasut yang hanya terjadi satu kali pasang dan satu kali surut dalam satu hari, ini terdapat di Selat Karimata

2.Pasang surut harian ganda (Semi Diurnal Tide)

Merupakan pasut yang terjadi dua kali pasang dan dua kali surut yang

tingginya hampir sama dalam satu hari, ini terdapat di Selat Malaka

hingga Laut Andaman.

3.Pasang surut campuran condong harian tunggal (Mixed Tide, Prevailing Diurnal)

Merupakan pasut yang tiap harinya terjadi satu kali pasang dan satu kali

surut tetapi terkadang dengan dua kali pasang dan dua kali surut yang

sangat berbeda dalam tinggi dan waktu, ini terdapat di Pantai Selatan

Kalimantan dan Pantai Utara Jawa Barat.

4.Pasang surut campuran condong harian ganda (Mixed Tide, Prevailing Semi Diurnal)

Merupakan pasut yang terjadi dua kali pasang dan dua kali surut dalam

sehari tetapi terkadang terjadi satu kali pasang dan satu kali surut

dengan memiliki tinggi dan waktu yang berbeda, ini terdapat di Pantai

Selatan Jawa dan Indonesia Bagian Timur

5. Arus Pasut

Gerakan air vertikal yang berhubungan dengan naik dan turunnya pasang

surut, diiringi oleh gerakan air horizontal yang disebut dengan arus pasang surut. Permukaan air laut

senantiasa berubah-ubah setiap saat karena gerakan pasut, keadaan ini

juga terjadi pada tempat-tempat sempit seperti teluk dan selat, sehingga

menimbulkan arus pasut(Tidal current). Gerakan arus pasut dari laut

lepas yang merambat ke perairan pantai akan mengalami perubahan, faktor

yang mempengaruhinya antara lain adalah berkurangnya kedalaman

(Mihardja et,. al 1994).

Menurut King (1962), arus yang terjadi di laut

teluk dan laguna adalah akibat massa air mengalir dari permukaan yang

lebih tinggi ke permukaan yang lebih rendah yang disebabkan oleh pasut. Arus pasang surut adalah arus

yang cukup dominan pada perairan teluk yang memiliki karakteristik

pasang (Flood) dan surut atau ebb. Pada waktu gelombang pasut merambat

memasuki perairan dangkal, seperti muara sungai atau teluk, maka badan

air kawasan ini akan bereaksi terhadap aksi dari perairan lepas.

Pada daerah-daerah di mana arus pasang surut cukup kuat, tarikan gesekan pada dasar laut menghasilkan potongan arus vertikal, dan resultan turbulensi menyebabkan bercampurnya lapisan air bawah secara vertikal. Pada daerah lain, di mana arus

pasang surut lebih lemah, pencampuran sedikit terjadi, dengan demikian

stratifikasi (lapisan-lapisan air dengan kepadatan berbeda) dapat

terjadi. Perbatasan antar daerah-daerah kontras dari perairan yang

bercampur dan terstratifikasi seringkali secara jelas didefinisikan,

sehingga terdapat perbedaan lateral yang ditandai dalam kepadatan air

pada setiap sisi batas.

6. Alat-alat Pengukuran Pasang Surut

Beberapa alat prngukuran pasang surut diantaranya adalah sebagai berikut :

1.Tide Staff.

Alat

ini berupa papan yang telah diberi skala dalam meter atau centi meter.

Biasanya digunakan pada pengukuran pasang surut di lapangan.Tide Staff

(papan Pasut) merupakan alat pengukur pasut paling sederhana yang

umumnya digunakan untuk mengamati ketinggian muka laut atau tinggi gelombang air laut. Bahan yang digunakan biasanya terbuat dari kayu, alumunium atau bahan lain yang di cat anti karat.

Syarat pemasangan papan pasut adalah :

1.Saat pasang tertinggi tidak terendam air dan pada surut terendah masih tergenang oleh air

2.Jangan dipasang pada gelombang pecah karena akan bias atau pada daerah aliran sungai (aliran debit air).

3.Jangan dipasang didaerah dekat kapal bersandar atau aktivitas yang menyebabkan air bergerak secara tidak teratur

4.Dipasang pada daerah yang terlindung dan pada tempat yang mudah untuk diamati dan dipasang tegak lurus

5.Cari tempat yang mudah untuk pemasangan misalnya dermaga sehingga papan mudah dikaitkan

6.Dekat

dengan bench mark atau titik referensi lain yang ada sehingga data

pasang surut mudah untuk diikatkan terhadap titik referensi

7.Tanah dan dasar laut atau sungai tempat didirikannya papan harus stabil

8.Tempat didirikannya papan harus dibuat pengaman dari arus dan sampah

2.Tide gauge.

Merupakan perangkat untuk mengukur perubahan muka laut secara mekanik dan otomatis. Alat ini memiliki sensor yang dapat mengukur ketinggian permukaan air laut yang kemudian direkam ke dalam komputer. Tide gauge terdiri dari dua jenis yaitu :

•Floating tide gauge (self registering)

Prinsip kerja alat ini berdasarkan naik turunnya permukaan air laut yang dapat diketahui melalui pelampung yang dihubungkan dengan alat pencatat (recording unit). Pengamatan pasut dengan alat ini banyak dilakukan, namun yang lebih banyak dipakai adalah dengan cara rambu pasut.

•Pressure tide gauge (self registering)

Prinsip kerja pressure tide gauge hampir sama dengan floating tide gauge, namun perubahan naik-turunnya air laut direkam melalui perubahan tekanan pada dasar laut yang dihubungkan dengan alat pencatat (recording unit). Alat ini dipasang sedemikian rupa sehingga selalu berada di bawah permukaan air laut tersurut, namun alat ini jarang sekali dipakai untuk pengamatan pasang surut.

3.Satelit.

Sistem satelit altimetri berkembang sejak tahun 1975 saat diluncurkannya sistem satelit Geos-3. Pada saat ini secara umum sistem satelit

altimetri mempunyai tiga objektif ilmiah jangka panjang yaitu mengamati

sirkulasi lautan global, memantau volume dari lempengan es kutub, dan

mengamati perubahan muka laut rata-rata (MSL) global. Prinsip Dasar Satelit Altimetri adalah satelit altimetri dilengkapi dengan pemancar pulsa radar (transmiter), penerima pulsa radar yang sensitif (receiver), serta jam berakurasi tinggi. Pada sistem ini, altimeter radar yang dibawa oleh satelit memancarkan pulsa-pulsa gelombang elektromagnetik (radar) kepermukaan laut. Pulsa-pulsa tersebut dipantulkan balik oleh permukaan laut dan diterima kembali oleh satelit.

Prinsip penentuan perubahan kedudukan muka laut dengan teknik altimetri yaitu pada dasarnya satelit altimetri bertugas mengukur jarak vertikal dari satelit ke permukaan laut. Karena tinggi satelit di atas permukaan ellipsoid referensi diketahui maka tinggi muka laut (Sea Surface Height atau SSH) saat pengukuran dapat ditentukan sebagai selisih antara tinggi satelit dengan jarak vertikal. Variasi muka laut periode pendek harus dihilangkan sehingga fenomena kenaikan muka laut dapat terlihat melalui analisis deret waktu (time series analysis).

Analisis deret waktu dilakukan karena kita akan melihat variasi

temporal periode panjang dan fenomena sekularnya

(http://gdl.geoph.itb.ac.id)

7. Pasang Surut di Perairan Indonesia

Indonesia merupakan negara kepulauan yang dikelilingi oleh dua lautan

yaitu Samudera Indonesia dan Samudera Pasifik serta posisinya yang

berada di garis katulistiwa sehingga kondisi pasang surut, angin,

gelombang, dan arus laut cukup besar. Hasil pengukuran tinggi pasang surut di wilayah laut Indonesia menunjukkan beberapa wilayah lepas laut

pesisir daerah Indonesia memiliki pasang surut cukup tinggi. Gambar 15

memperlihatkan peta pasang surut wilayah lautan Indonesia. Dari gambar

tersebut tampak beberapa wilayah lepas laut pesisir Indonesia yang memiliki pasang surut cukup tinggi antara lain wilayah laut di timur Riau, laut dan muara sungai antara Sumatera Selatan dan Bangka, laut

dan selat di sekitar pulau Madura, pesisir Kalimantan Timur, dan muara

sungai di selatan pulau Papua (muara sungai Digul) (Sumotarto, 2003).

Keadaan pasang surut di perairan Nusantara ditentukan oleh penjalaran

pasang surut dari Samudra Pasifik dan Hindia serta morfologi pantai dan

batimeri perairan yang kompleks dimana terdapat banyak selat, palung dan

laut yang dangkal dan laut

dalam. Keadaan perairan tersebut membentuk pola pasang surut yang

beragam. Di Selat Malaka pasang surut setengah harian (semidiurnal)

mendominasi tipe pasut di daerah tersebut. Berdasarkan pengamatan

pasang surut di Kabil, Pulau Batam diperoleh bilangan Formzhal sebesar

0,69 sehingga pasang surut di Pulau Batam dan Selat Malaka pada umumnya

adalah pasut bertipe campuran dengan tipe ganda yang menonjol. Pasang surut harian (diurnal) terdapat di Selat Karimata dan Laut

Jawa. Berdasarkan pengamatan pasut di Tanjung Priok diperoleh bilangan

Formzhal sebesar 3,80. Jadi tipe pasut di Teluk Jakarta dan laut

Jawa pada umumnya adalah pasut bertipe tunggal. Tunggang pasang surut

di perairan Indonesia bervariasi antara 1 sampai dengan 6 meter. Di Laut Jawa umumnya tunggang pasang surut antara 1 – 1,5 m kecuali di Selat madura yang mencapai 3 meter. Tunggang pasang surut 6 meter di jumpai di Papua (Diposaptono, 2007).

Sumber : http://geografi-ump.blogspot.com/2011/11/gerakan-air-laut.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Arus_air_laut